예전엔 꼭 튀어나와 있었는데…요즘 카드가 평평하게 만들어지는 '이유’

2025-08-31 10:03

add remove print link

IC칩과 모바일 결제, 결제 방식이 바뀌면서 달라진 풍경

지갑 속 카드를 꺼낼 때 가장 먼저 눈에 들어오는 건 앞면의 번호다. 예전에는 이 숫자들이 하나같이 볼록하게 튀어나와 있어 손끝으로도 쉽게 느껴졌다. 그러나 요즘 새로 발급되는 카드들은 대부분 평평하게 인쇄돼 있다. 한때는 당연했던 볼록 숫자가 어느 순간 사라지고 있는 것이다.

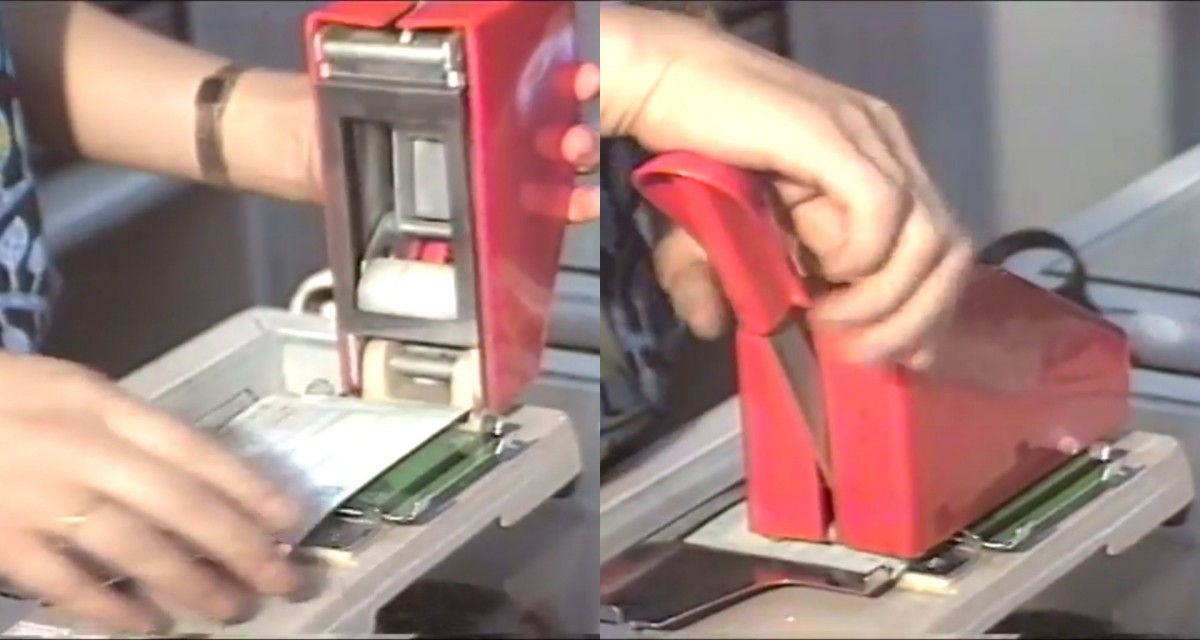

이 볼록 숫자는 과거 결제 방식의 흔적이다. 지금처럼 전자 단말기가 보급되기 전에는 가게에서 ‘임프린터’라는 기계에 카드를 넣고 종이 전표 위에 올린 뒤 덮개를 밀어 긁어내는 방식으로 결제를 했다. 카드 앞면의 볼록 숫자와 이름이 종이에 그대로 찍혀야 거래가 가능했기 때문에, 입체적으로 새겨 넣는 방식이 필수였다.

이 과정에서 자연스럽게 나온 말이 지금도 쓰이는 “카드를 긁는다”라는 표현이다. 과거에는 임프린터 위에 카드를 올려놓고 덮개를 힘주어 밀어내야 전표에 숫자가 찍혔는데, 이 동작이 마치 카드를 긁는 것처럼 보였던 것이다. 결제 방식은 IC칩과 모바일로 바뀌었지만, 언어 습관만은 그대로 남아 오늘날까지 이어지고 있다.

당시에는 위조를 막는 기능도 있었고, 시각장애인이 카드를 구분하는 데에도 도움이 됐다. 하지만 칩이 달린 카드와 모바일 결제가 보편화되면서 굳이 볼록 숫자가 필요하지 않게 됐다. 전표에 긁어 찍는 방식은 이제 거의 사라졌고, 카드사들은 평평하게 인쇄하는 방식을 쓰면서 제작비도 줄였다. 다만 해외 일부 지역에서는 아직 옛날 단말기를 쓰는 곳이 남아 있어, 볼록 숫자가 있는 카드를 발급받는 경우도 있다.

겉모습은 바뀌었지만, 카드 앞면에 적힌 번호 자체는 여전히 중요한 의미를 갖고 있다. 신용카드 번호는 단순히 무작위로 나열된 숫자가 아니라 국제적으로 정해진 체계에 따라 구성된다. 대부분 16자리로 되어 있지만, 일부는 15자리(아메리칸 익스프레스)나 14자리(다이너스클럽)인 경우도 있다.

첫 번째 숫자는 카드의 성격을 가장 단순하게 보여준다. 3으로 시작하면 아메리칸 익스프레스나 JCB 같은 여행·엔터테인먼트 계열, 4는 비자, 5는 마스터, 6은 디스커버다. 결제 단말기는 카드가 긁히는 순간 이 첫 숫자만으로도 어떤 브랜드인지 바로 구분한다.

앞부분 여섯 자리(최근에는 여덟 자리까지 확대되는 추세)는 발급 은행과 국가를 나타낸다. 흔히 ‘발급사 코드’라고 부르는데, 같은 비자카드라도 이 번호가 다르면 어느 나라, 어떤 은행에서 발급했는지를 구분할 수 있다. 온라인 결제 시스템은 이 구간을 활용해 카드 유효성을 1차적으로 확인한다.

중간 자리 숫자들은 카드 소지자를 구분하는 고유 번호다. 발급 은행 내부 시스템과 연결돼 개인 계좌, 한도, 신용도 관리 등에 활용된다. 소비자에게는 무심히 지나가는 부분이지만, 금융사 입장에서는 고객 개개인을 식별하는 중요한 코드다.

마지막 한 자리는 ‘검증 숫자’다. 카드 번호 전체가 올바르게 입력됐는지를 판별하는 장치로, 일정한 계산식에 따라 정해진다. 인터넷 쇼핑몰에서 번호를 한 자리만 잘못 입력해도 ‘유효하지 않은 번호’라는 메시지가 뜨는 이유가 여기에 있다.

결국 카드 앞면의 숫자는 단순한 장식이 아니라 결제 시스템을 운영하기 위한 기본 장치다. 볼록한 숫자는 사라지고 평면 인쇄가 늘었지만, 그 배열 속에는 여전히 카드사와 발급 국가, 보안을 위한 체계가 담겨 있다. 우리가 매일 쓰는 카드 한 장에도 결제 방식의 변화와 지금의 규칙이 함께 녹아 있는 셈이다.