“딸 사망 후 외손자 맡기고 새살림 차린 사위... 딸에게 상속한 아파트 돌려받고 싶네요”

2025-11-21 22:33

add remove print link

“그땐 문제 삼을 힘도 없었다”

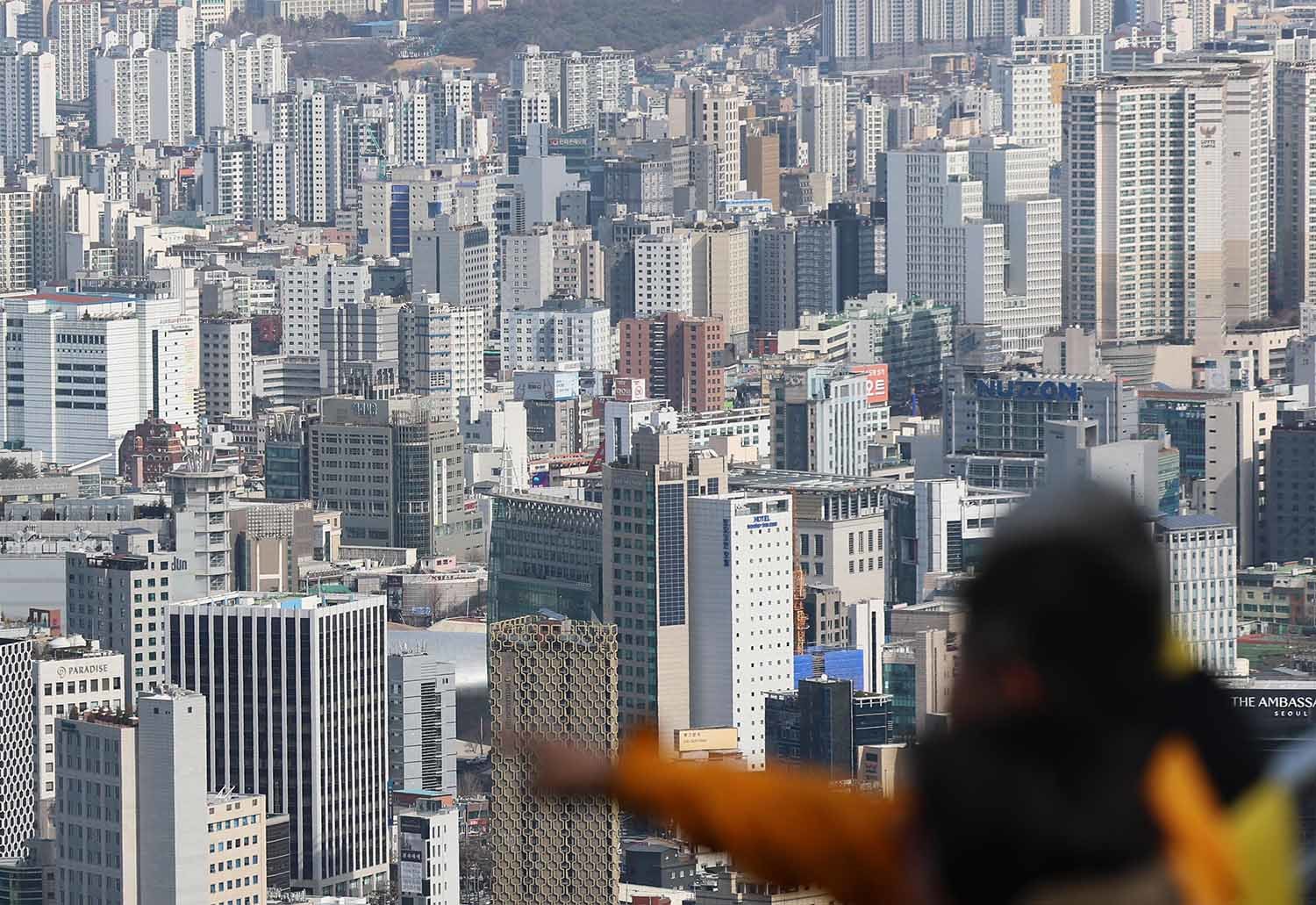

딸 사망 후 외손자를 돌보며 남은 생을 살아가던 한 여성이 딸에게 증여했던 아파트를 다른 살림을 차린 사위가 상속받은 사실을 알게 되자 재산 문제를 두고 고민에 빠졌다.

최근 방송된 YTN 라디오 ‘조인섭 변호사의 상담소’에 따르면 사연의 주인공 A씨는 “아들 둘과 딸 하나를 두었는데 모두 결혼해 각자 가정을 꾸렸다. 남편이 갑작스러운 교통사고로 세상을 떠난 뒤 혼자 남아 여생을 정리하려던 참이었다”고 말했다.

남편이 상당한 재산을 남겨 경제적 어려움은 없었지만, 마음 속 공허함은 컸던 A씨는 “하루하루의 낙이라면 맞벌이 중인 외동딸의 아이, 외손자와 함께 보내는 시간뿐이었다”고 밝혔다.

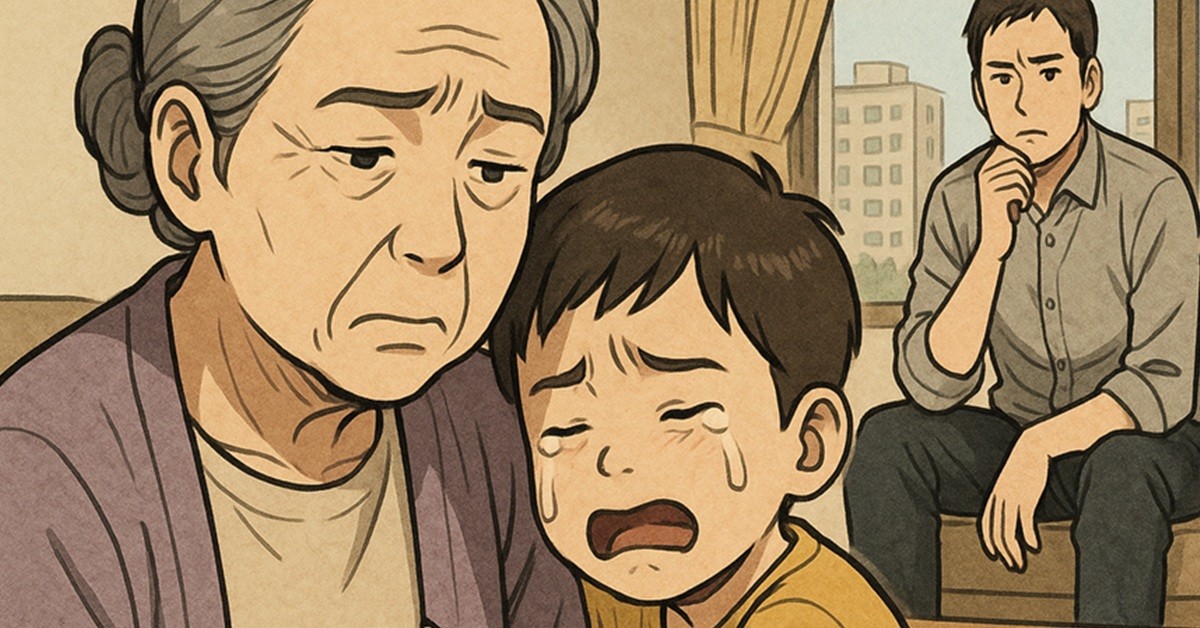

그러나 얼마 지나지 않아 딸이 사고로 세상을 떠났고, A씨는 충격 속에서 장례를 치르는 과정조차 기억나지 않는다고 했다. 시간이 흐른 후에서야 아들로부터 충격적인 소식을 들었다. 결혼 당시 딸 부부에게 신혼집으로 증여했던 아파트가 딸의 사망 후 사위와 외손자에게 상속됐다는 것이다.

A씨는 “사실상 사위가 아파트를 가지게 됐지만 그땐 문제 삼을 힘도 없었다”고 했다. 이후 사위가 지방으로 발령받으며 외손자를 돌봐달라고 부탁했고, A씨는 기꺼이 손자를 데려와 키웠다. 하지만 시간이 흐르면서 사위는 연락을 끊었고, 양육비 지원도 중단됐다. 얼마 지나지 않아 사위가 다른 여성과 사실상 재혼 생활을 하고 있다는 소식을 들었다.

A씨는 “이제 내 재산을 정리하려고 보니 사위에게는 단 한 푼도 물려주고 싶지 않다. 하지만 법적으로 그렇게 할 수 있을지 막막하다”고 털어놨다.

이에 대해 법무법인 신세계로의 조윤용 변호사는 “딸이 세상을 떠났다고 해서 상속분이 사라지는 것은 아니다. 딸의 몫은 남편과 자녀가 대습상속의 형태로 나누게 된다”고 설명했다.

그러면서 “삼 남매인 경우라면 딸이 살아 있었다면 전체 유산의 3분의 1을 받게 되는데, 그 3분의 1을 사위와 외손자가 각각 1.5:1의 비율로 상속받는다”고 부연했다.

사위가 다른 여성과 동거 중이더라도 혼인신고를 하지 않았다면 여전히 대습상속인의 자격을 유지한다고 설명한 조 변호사는 “일부러 재혼 신고를 미뤄 상속 자격을 유지하려는 의도일 수 있다”며 주의를 당부했다.

또 “A씨가 사후 분쟁을 피하려면 생전에 재산을 정리하는 것이 최선”이라며 “원하는 자녀에게 생전 증여를 하거나 공증된 유언으로 의사를 명확히 남겨두는 방법, 또는 신탁 제도를 통해 사후 수익자를 지정하는 방식도 가능하다”고 조언했다. 다만 대습상속인도 유류분청구권을 행사할 수 있어 완전한 배제는 어렵다고 덧붙였다.

조 변호사는 “딸에게 증여했던 아파트를 즉시 돌려받을 방법은 없지만, 향후 상속 과정에서 이는 ‘특별수익’으로 간주돼 반영될 수 있다”고 말했다. 즉, 딸이 생전에 미리 상속분을 받은 것으로 인정되면 추후 사위가 받을 몫은 줄어들 수 있다는 것이다.

조 변호사는 외손자 양육 문제에 대해 “A씨가 법원을 통해 외손자의 미성년 후견인 지정 심판을 청구할 수 있다”며 “그렇게 되면 사위에게 과거 양육비와 향후 양육비 지급을 청구할 수도 있다”고 조언했다.